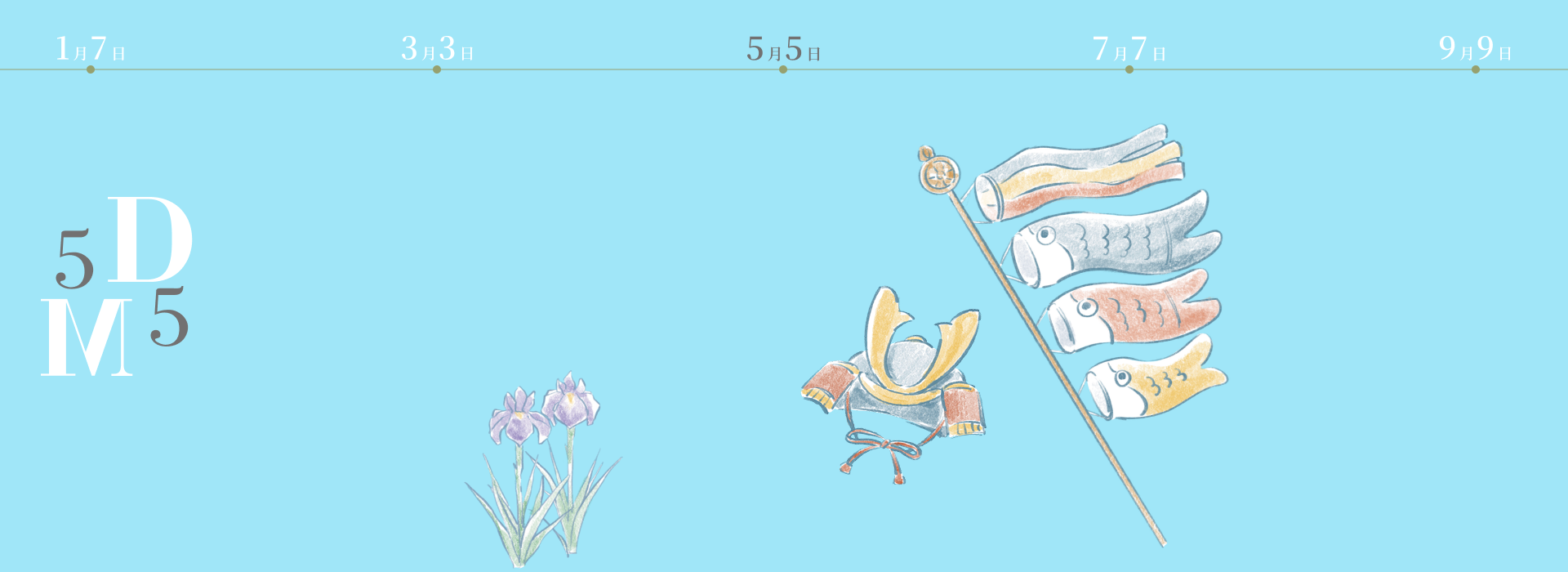

端午の節句菖蒲の節句

- 時代

- 平安時代~

- 由来

- 菖蒲やよもぎを軒につるしたり、ちまきや柏餅を食べてお祝いした。

- 現在の行事

- 江戸時代より男の子が生まれると、子供の身代わりの役目

「お守り」として鯉のぼりを立てたり、甲冑・刀・武者人形などを飾ってお祝いし、ちまきや柏餅を供え、この日「菖蒲湯」に入る地方も多い。 - 本質

- 邪気をはらう。男子の成長と立身出世を願う。

- 季節の花

- 菖蒲

-

鎧・兜

鎧や兜を飾ることは、武家社会から生まれた風習です。現在は鎧兜が“身体を守る”ものという意味が重視され、交通事故や病気から大切な子どもを守ってくれるようにという願いも込めて飾ります。 -

鯉のぼり

鯉のぼりは、鯉が急流をさかのぼり、竜門という滝を登ると竜になって天に登るという中国の伝説にちなみ(登竜門という言葉の由来)子どもがどんな環境にも耐え、立派な人になるようにとの立身出世を願う飾りです。