ひなまつり

ひなまつりは平安時代に貴族の間で始まったとされています。当時、お人形遊びのことは「ひいな遊び」と呼ばれていました。また、その頃三月の始めの巳の日に、無病息災を願っておはらいする「上巳の節句」が行われていました。

この日には紙や草木で作った簡素な人形(形代)にお酒や供物を添えて、自分の身代わりとして川や海に流しました。それらが江戸時代になって、今の様な「ひなまつり」になったと考えられています。ももの節句におひなさまを飾り、子どものすこやかな成長を願うという、日本のすばらしい伝統文化を後世に伝えたいものです。

分業による製作

おひなさまは分業によって作られています。頭師、髪付師、手足師、小道具師などの職人がおり、「人形工房松寿」はその中にあって、お人形に衣裳を着せ付ける「人形着付師」です。またデザイナーを中心に商品の企画を行い、衣裳の素材・色・加工方法・形などを決定し各職に指示をし、まとめていくプロデューサー的な役割を担っています。当工房の持つ「感性」、品質の高い「素材」、長年培われた「熟練の技術」の結集が「人形工房松寿」の特徴です。各分業の代表者をご紹介します。

製品の特長

-

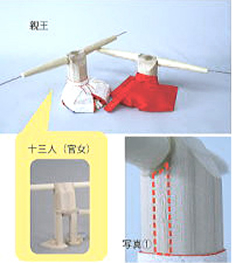

1.桐木胴(きりもくどう)

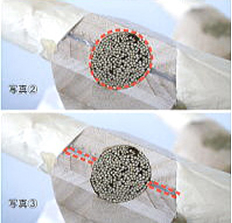

松寿の雛人形は、防虫効果のある樟(くすのき・・・樟脳の原料)をはさんだ「桐木胴」を使用しています(写真①)中心に藺草(いぐさ)を使い安定感のある太串の頭に対応しています(写真②)胴の型部分には針金を埋め込み人形そのものの型崩れを防止しています(写真③)ウレタン胴は虫がつかず長年経っても型が崩れず樟脳などから発生する溶解の心配がないことから、胸元や足元に使用しています。

松寿の雛人形は、防虫効果のある樟(くすのき・・・樟脳の原料)をはさんだ「桐木胴」を使用しています(写真①)中心に藺草(いぐさ)を使い安定感のある太串の頭に対応しています(写真②)胴の型部分には針金を埋め込み人形そのものの型崩れを防止しています(写真③)ウレタン胴は虫がつかず長年経っても型が崩れず樟脳などから発生する溶解の心配がないことから、胸元や足元に使用しています。 -

2.絵羽あわせ(えばあわせ)

絵羽あわせとは着物の柄合わせのことをいいます。松寿では殿の胸元の柄を合わせて裁断し、仕立てています。生地の用尺(必要m数)もその分余計にかかりますが、装束の柄の美しさをを効果的に演出します。

絵羽あわせとは着物の柄合わせのことをいいます。松寿では殿の胸元の柄を合わせて裁断し、仕立てています。生地の用尺(必要m数)もその分余計にかかりますが、装束の柄の美しさをを効果的に演出します。 -

3.丁寧な縫製

製品になった時の仕上がりが、いかにきれいに見えるかを常に考え、裁断した生地を一つ一つ丁寧に縫製しています。※人形一対でこれだけの生地を用意します。

製品になった時の仕上がりが、いかにきれいに見えるかを常に考え、裁断した生地を一つ一つ丁寧に縫製しています。※人形一対でこれだけの生地を用意します。 -

4.バランスの取れた着付け

着付けで殿は「風格・威厳」、姫は女性らしい「やさしさ」を表現します。頭の挿し方、腕折り(かいなおり)など、長年培われた技術と感性によってなされるものであり、その全てが揃っているのが松寿の「ひな人形」です。